展示作品リスト

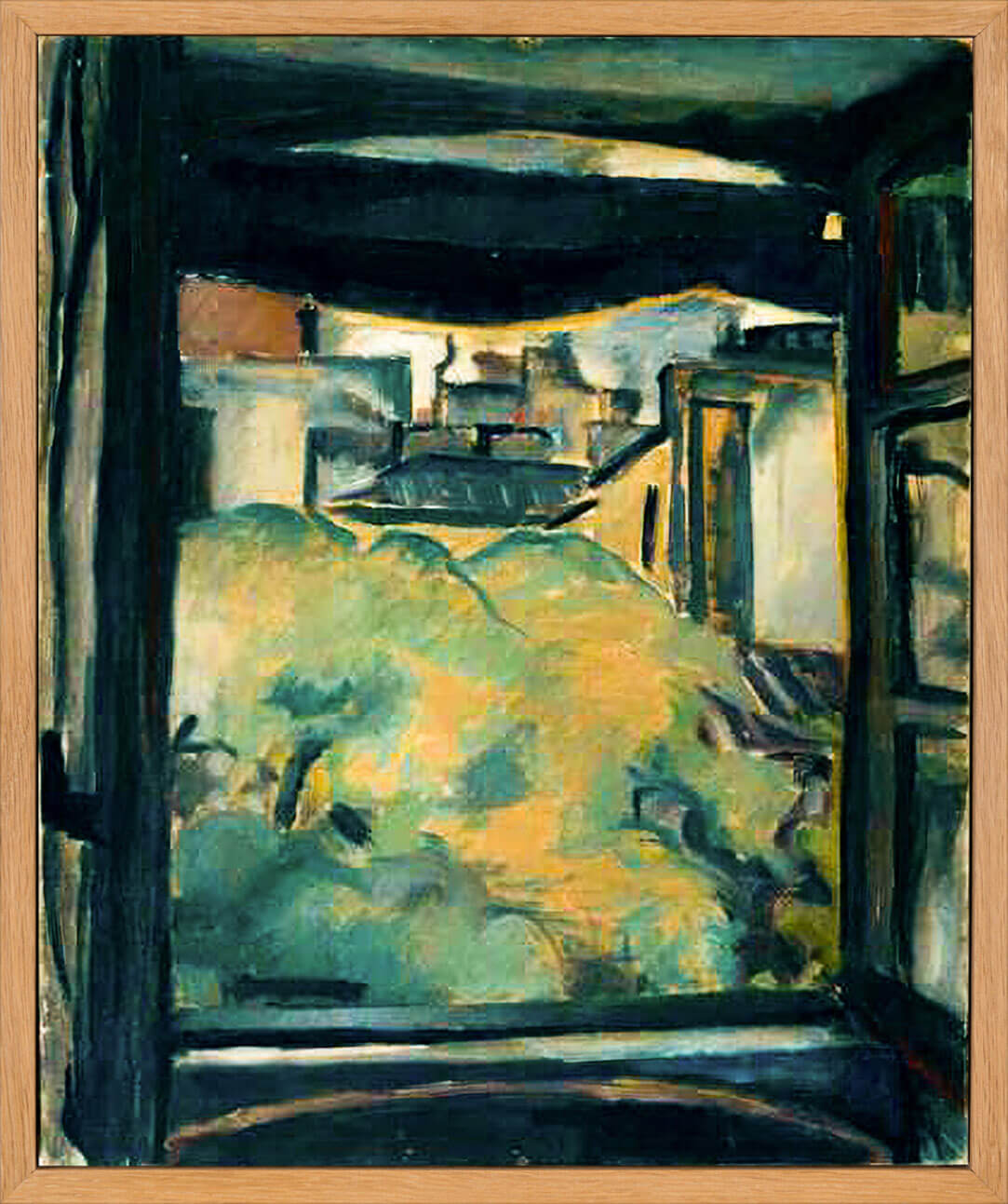

パリの屋根の眺めVue sur les toits de Paris

故郷を離れ、パリに居を定めたシャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)は、狭いアパルトマンの一室から屋根が延々と続く、密集したパリの街並みを眺めています。彼の最初のパリの住まいはセーヌ川の左岸、サン・ジェルマン・デ・プレ教会にもほど近い古い建物が並ぶ通りの一角で、アパルトマンの裏側は中庭となっており、わずかな敷地に樹木が茂っています。その光景は100年以上経った今でもほとんど変わっていません。

- 制作年

- 1917年

- サイズ

- 460×380

- 技法

- 油彩、カンヴァス

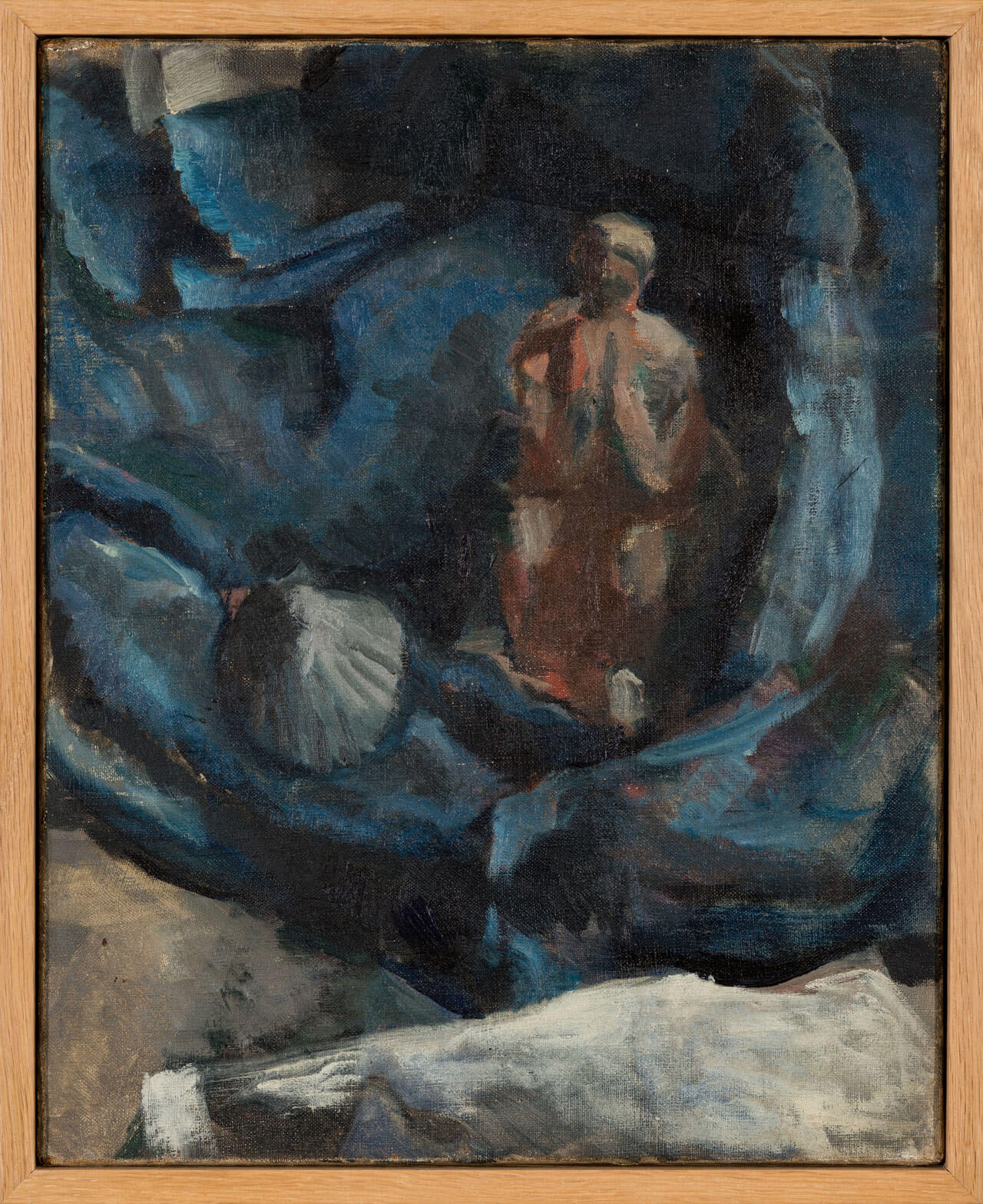

青い背景の上の女性と貝殻Femme ete cocquillage sur fond bleu

シャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)はピュリスムの画家として活動を始める以前に、数点の油彩作品を残しています。本作品は青い背景の中に佇む女性と貝殻が描かれています。青い色は聖母マリア、貝殻は巡礼のシンボルであることから、非常に宗教性が高いテーマとなっています。同時期に、キリスト降架を題材とした作品も描いています。のちに自分はキリスト教徒ではない、というような発言をしていますが、生家には熱心なプロテスタントの叔母が同居し、キリスト教となじみが深い環境に育ったことは疑いありません。また後年、自宅寝室に聖母マリアの絵画を掛けていたことからも、まったくキリスト教を毛嫌いしていたわけではないといえるでしょう。

- 制作年

- 1918年

- サイズ

- 400×320

- 技法

- 油彩、カンヴァス

アテネのアクロポリスAcropole d'Athènes. Marches et colonnade

1913年、シャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)はパリのサロン・ドートンヌで「石のことば」という展示を行いました。この個展では、アクロポリス、ポンペイなどの古代遺跡やポツダムなどを訪れ、古の建築物を描いた水彩画10点を展示しました。石による幾何学的な構造物の力強さが強調されています。

- 制作年

- 1911年

- サイズ

- 385×385

- 技法

- 水彩、紙

ポンペイPompéi

1913年、シャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)はパリのサロン・ドートンヌで「石のことば」という展示を行いました。この個展では、アクロポリス、ポンペイなどの古代遺跡やポツダムなどを訪れ、古の建築物を描いた水彩画10点を展示しました。石による幾何学的な構造物の力強さが強調されています。

- 制作年

- 1911年

- サイズ

- 310×240

- 技法

- 水彩、紙

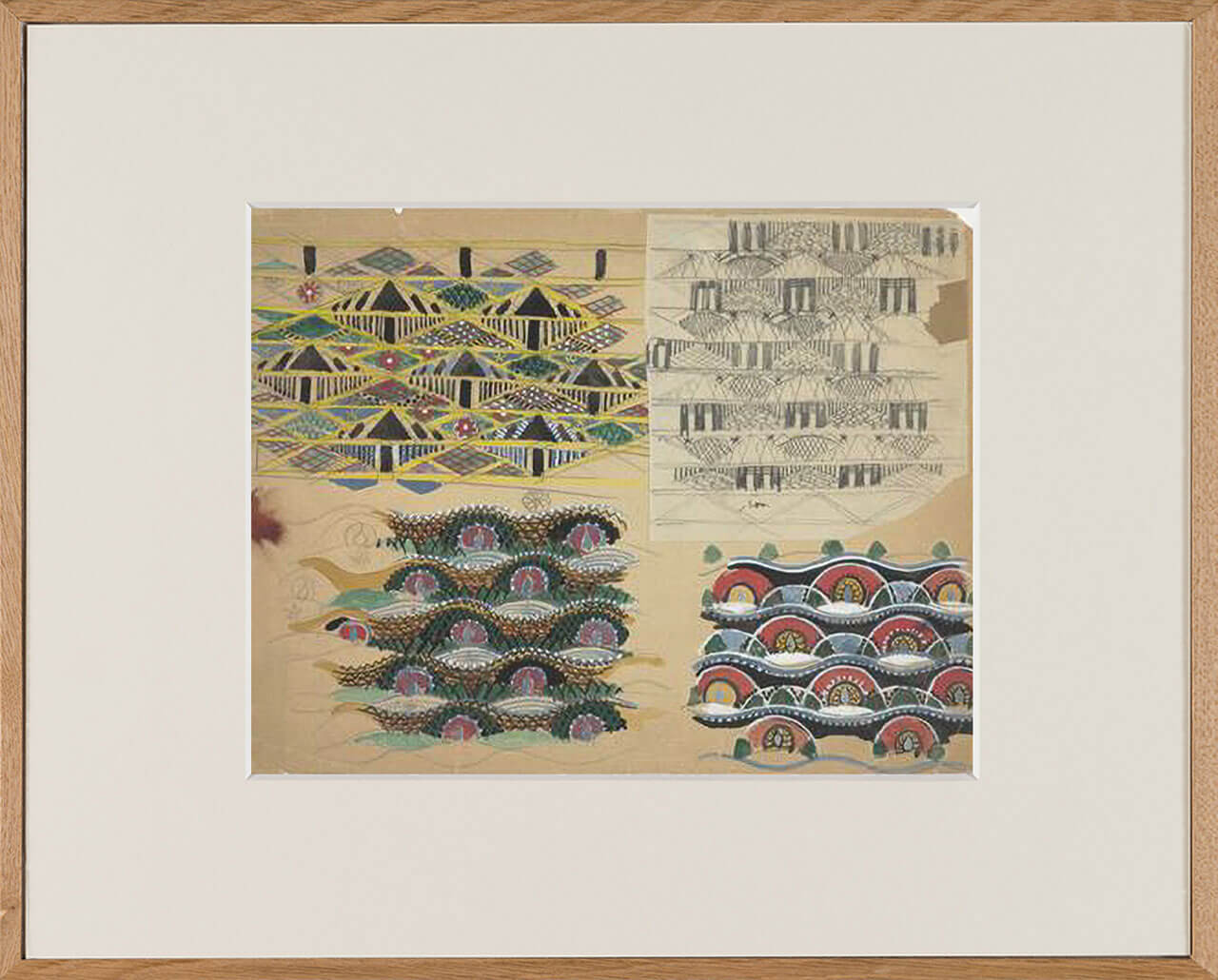

Ornaments géométriques

地元の美術学校に入学したシャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)は恩師レプラトニエの指導のもと、自然をよく見て、そこに潜む規則性や幾何学性を生かした装飾模様を創作していました。レプラトニエは「樅ノ木スタイル(スティル・サパン)」というスイス版アールヌーヴォーの中心人物であり、自然が芸術の母であることを生徒たちに説いていました。シャルル・エドゥアールは後にレプラトニエからは離れますが、レプラトニエは彼にとって最初のメンターであり、自然に対する接し方は終生大きな影響を及ぼしました。

- 制作年

- 1911年

- サイズ

- 243×317

- 技法

- 鉛筆、グアッシュ、黒インク、紙

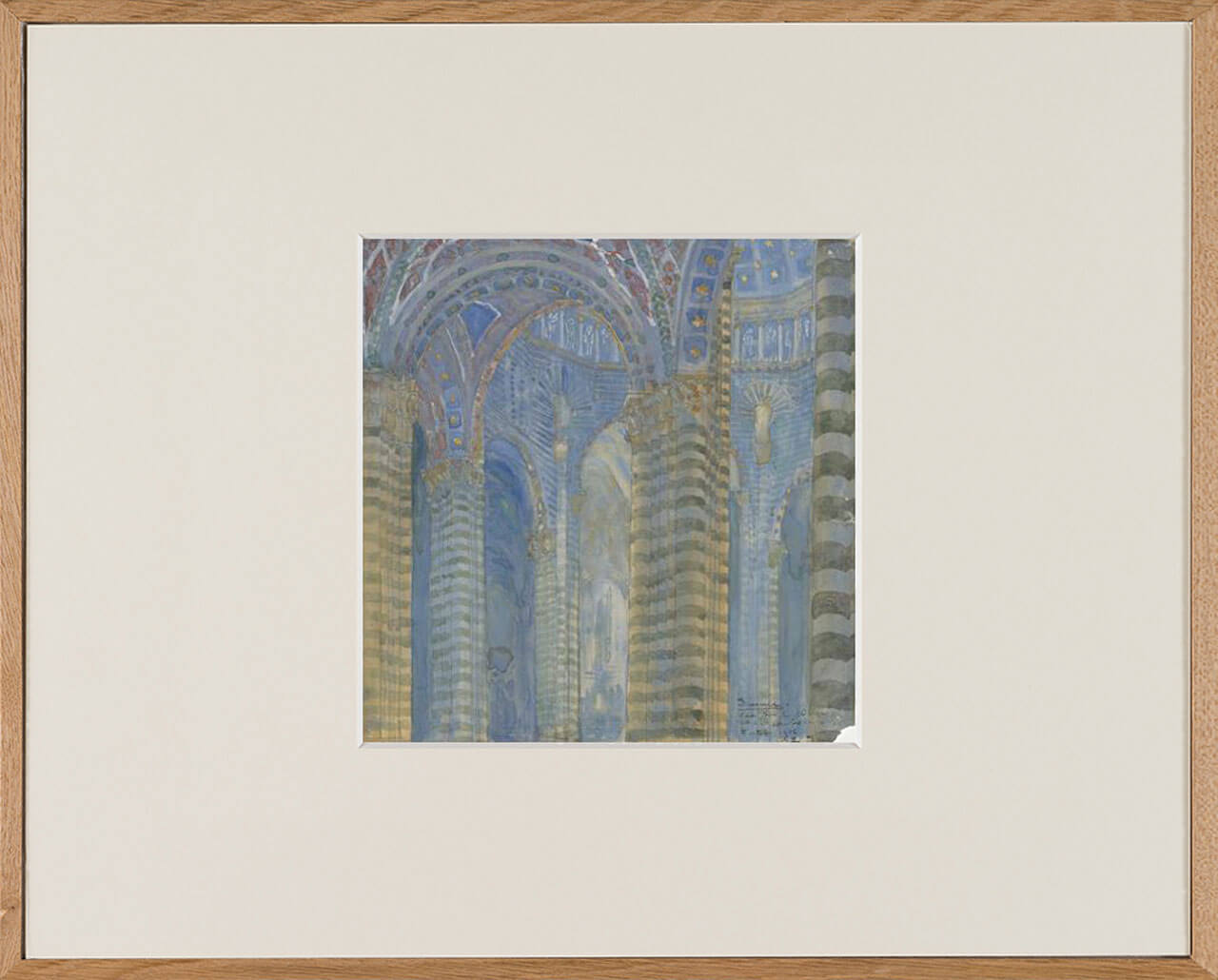

シエナの大聖堂の内部Intérieur cathédrale de Cienne

1907年、20歳のとき、初めての外国旅行はイタリアでした。シャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)は各地の教会や気になる建物をスケッチし、そのディテールを詳しく記録しています。

- 制作年

- 1907年

- サイズ

- 210×206

- 技法

- 鉛筆、水彩、インク、グアッシュ、紙

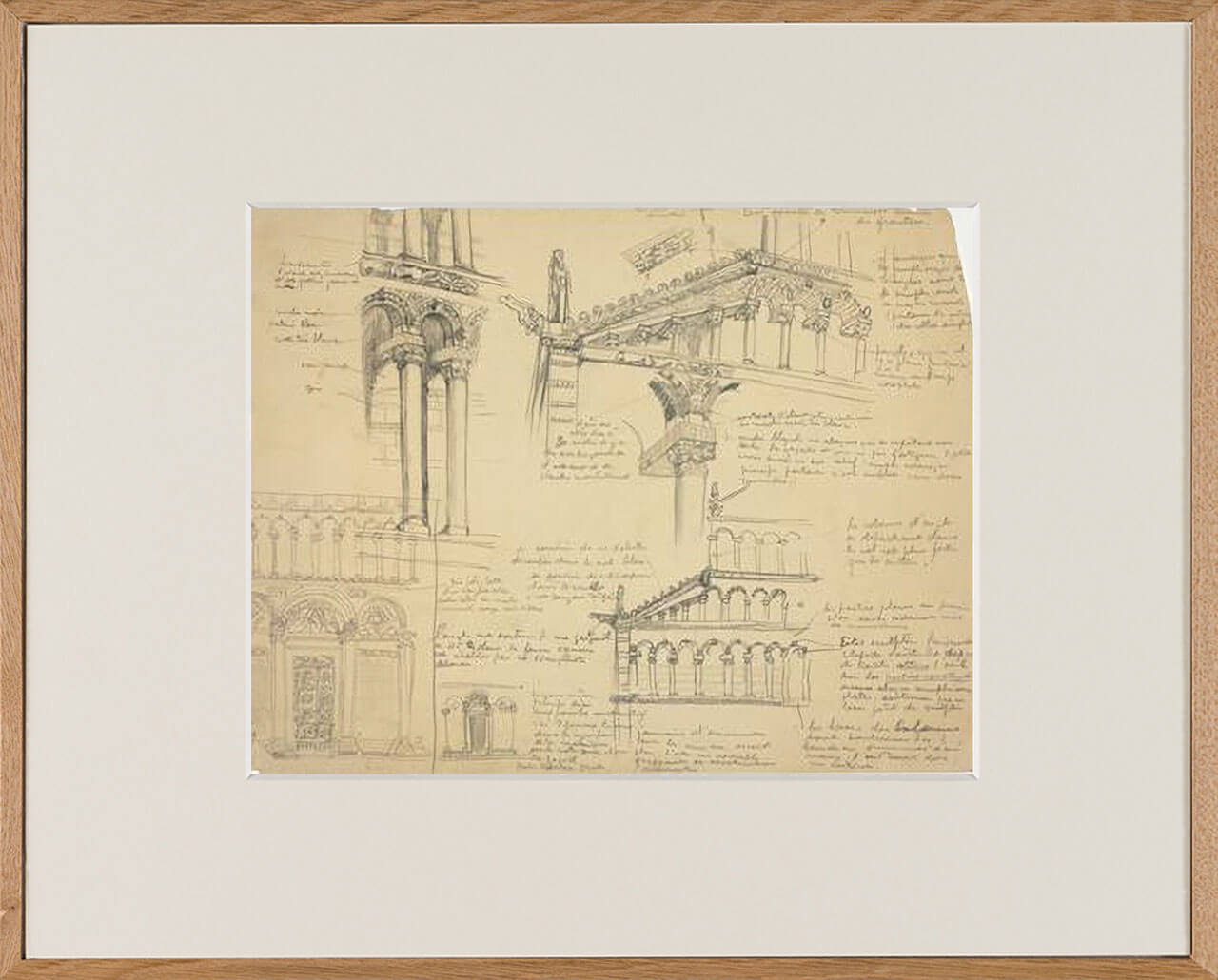

円柱のスケッチCinq croquis sur une même feuille d'une façade ornée d'arcades et de colonnettes

1907年、20歳のとき、初めての外国旅行はイタリアでした。シャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)は各地の教会や気になる建物をスケッチし、そのディテールを詳しく記録しています。

- 制作年

- 1907年

- サイズ

- 254×340

- 技法

- 鉛筆、紙

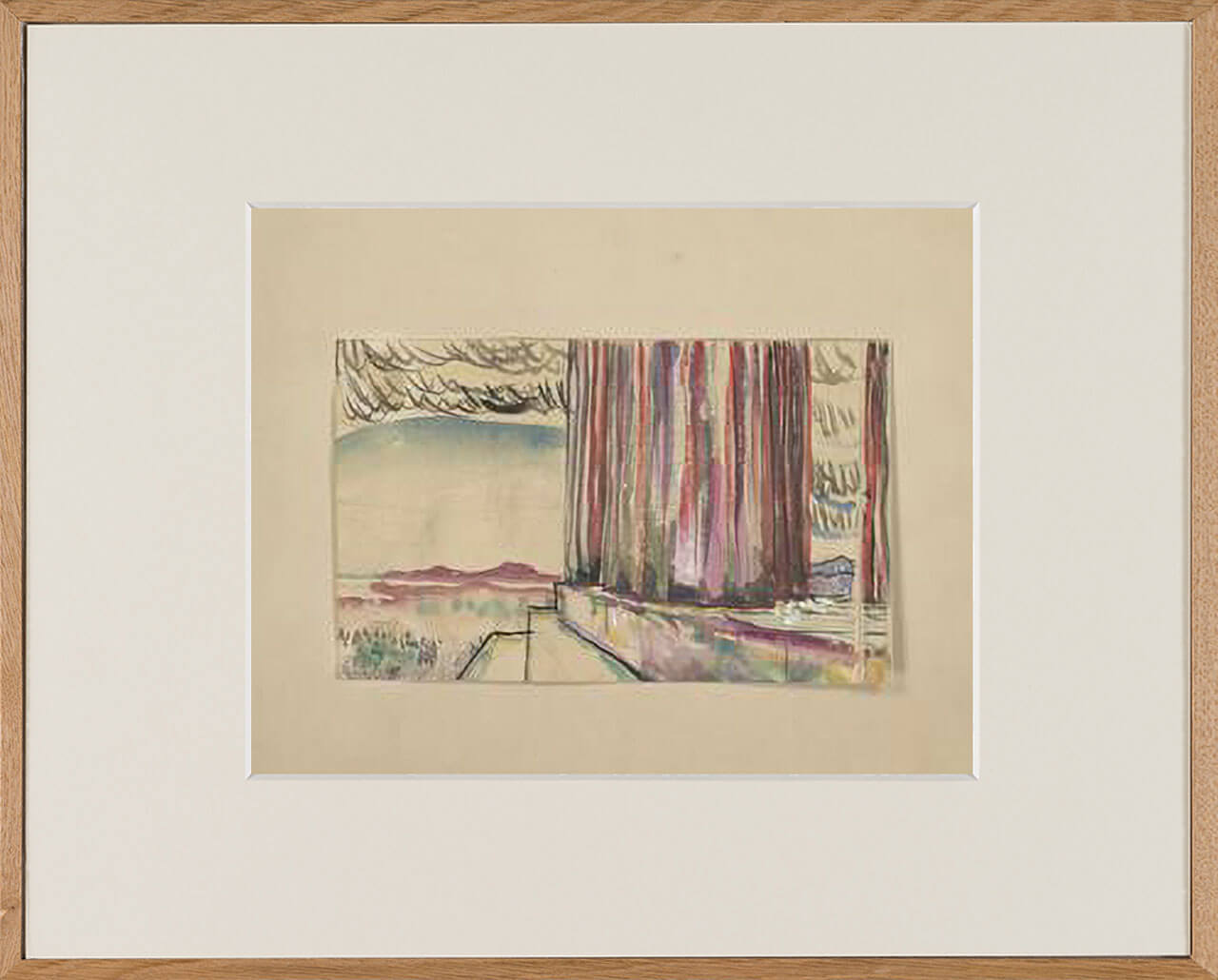

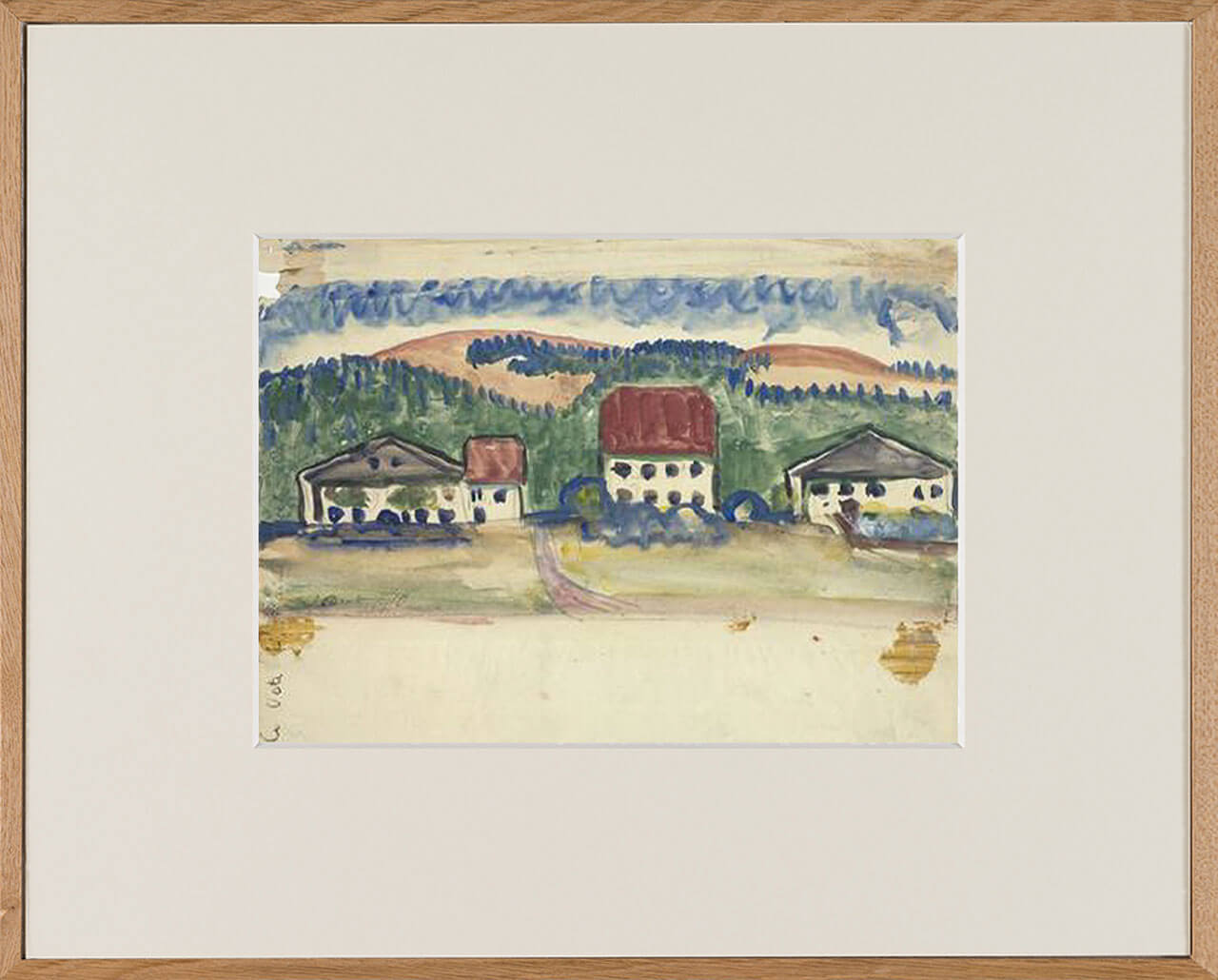

家と山の風景Paysage de montagne avec maisons

ル・コルビュジエ(本名シャルル・エドゥアール・ジャンヌ)はフランスとの国境に近いスイスの山間の小都市ラ・ショー=ド=フォンに生まれ育ちました。高級時計の工房の横では牛が草を食んでいるようなのどかな街です。彼の父は時計の文字盤のエナメル職人でしたが、アルピニストとして地元では有名な存在でした。シャルル・エドゥアールは父に連れられて山や森を一緒に歩き、その風景を素描や水彩画に描いて残しています。

- 制作年

- 1910年

- サイズ

- 217×278

- 技法

- 鉛筆、水彩、グアッシュ、紙

暖炉La cheminée

シャルル・エドゥアール(ル・コルビュジエ)は友人の画家オザンファンの指導のもとで新しい絵画の制作に励みました。こうして描いた「暖炉」を、初めて描いた油彩作品と呼んでいることからも、彼にとって重要な位置づけの作品であったことが窺えます。本作はトマ画廊で開催したオザンファンとの二人展に出展しています。暖炉の天板の上に置かれた白い塊は、純粋な幾何学的形態であり、普遍的な要素の典型であるだけでなく、彼にとって究極の存在であるパルテノン神殿のような存在感さえも漂わせています。

- 制作年

- 1918年

- サイズ

- 600×730

- 技法

- 油彩、カンヴァス

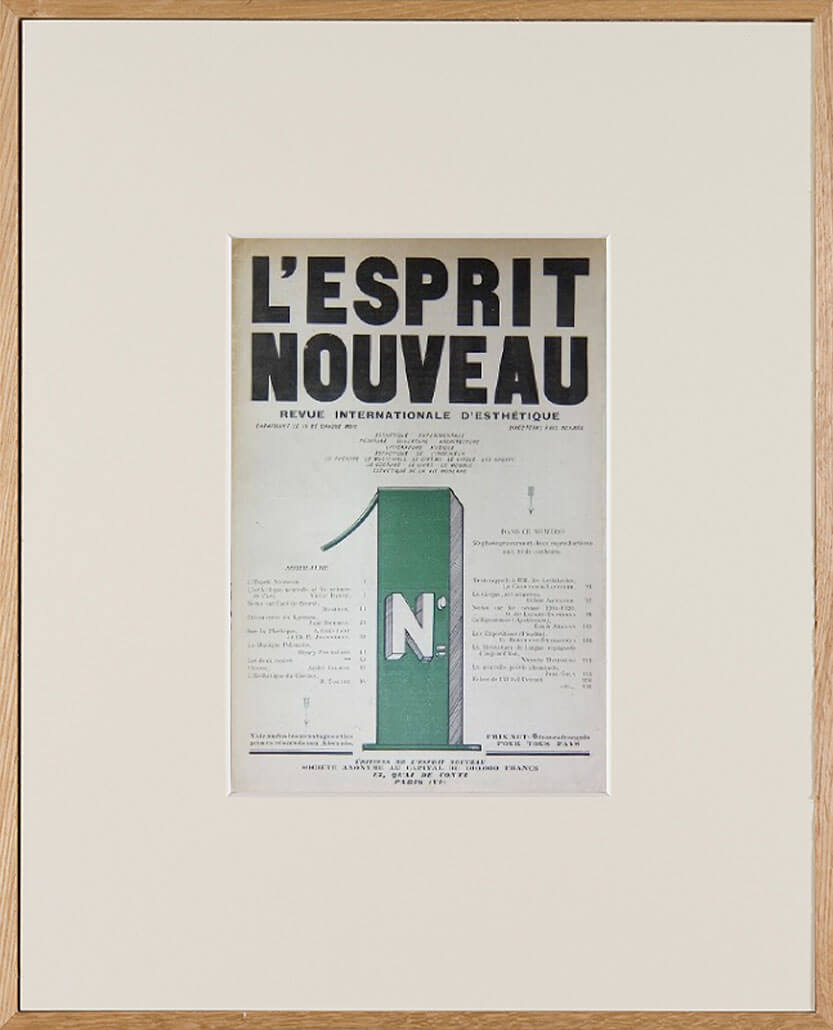

雑誌『レスプリ・ヌーヴォー』第1号の表紙

シャルル・エドゥアールは画家オザンファン、詩人ポ-ル・デルメとともに「レスプリ・ヌーヴォー社」を設立。雑誌『レスプリ・ヌーヴォー』を発行します。この雑誌は、総合文化雑誌とでもいうもので、掲載されている内容は、絵画、彫刻、音楽、建築に加えて、健康やスポーツ、海外情報など多岐にわたり、タイトルの通り、「新しい精神」を紹介する雑誌でした。この雑誌の建築記事の執筆のために、シャルル・エドゥアールは初めて「ル・コルビュジエ」というペンネームを用い、ここに「ル・コルビュジエ」は誕生しました。このとき掲載した記事をまとめたものが『建築をめざして』『近代建築名鑑』『今日の装飾芸術』『近代絵画』として後年出版されました。

- 制作年

- 1920年

- サイズ

- A4変形

- 技法

- 印刷物

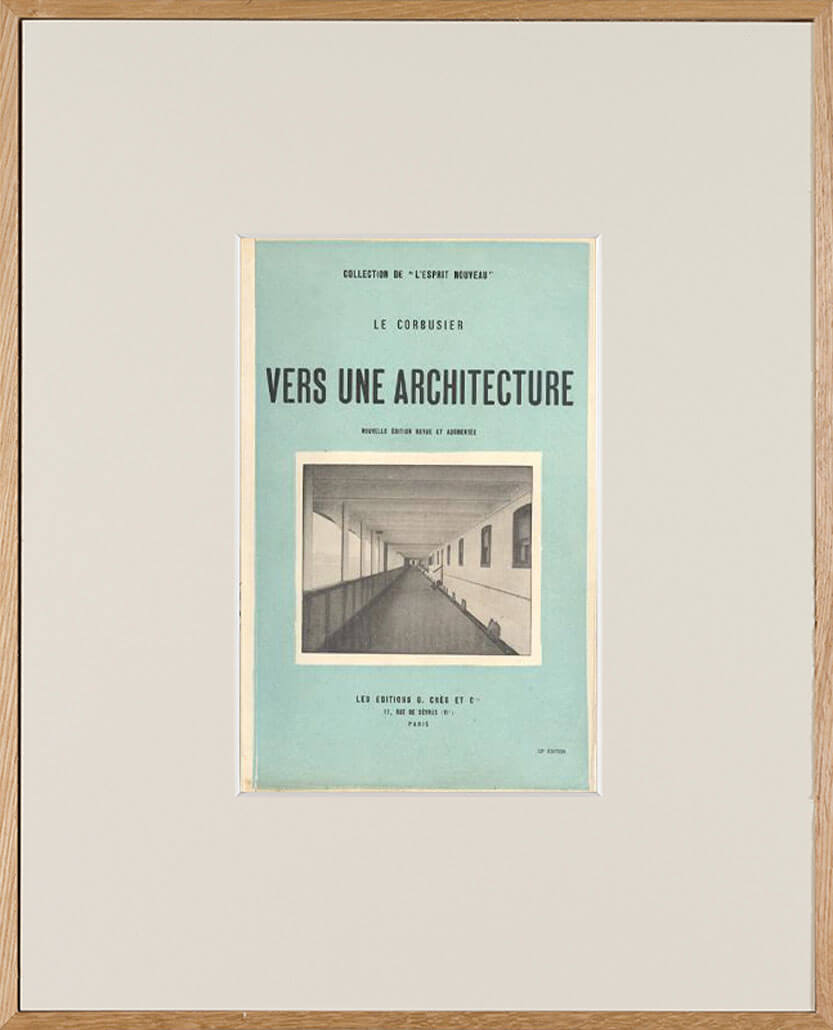

『建築をめざして』表紙

雑誌『レスプリ・ヌーヴォー』に掲載していた建築に関するテキストをまとめ、『レスプリ・ヌーヴォー叢書』の中の1冊として出版されたのが本書です。新しい時代の建築のありかたについてのル・コルビュジエなりの提言となっています。「住宅は住むための機械」という有名な言葉は、この著書の中に現れています。当初、オザンファンとの共著というかたちをとっていましたが、版を重なるなかで、ル・コルビュジエの単著という表記になりました。

- 制作年

- 1923年

- サイズ

- A4変形

- 技法

- 印刷物

垂直のギター(第1バージョン)Guitare verticale (1ère version)

テーブルにはいつも好んで描くオブジェが置かれています。その配置も水平垂直、黄金比、2倍正方形などを駆使した落ち着きの良いものですが、そこには動きも感じられます。 右側のギターの側面のカーブした胴部分はあたかもその下のランタンの上部から湧き上がってきたかのように見えます。その先の、ギターの輪郭をたどると、左側のボトルの口から中に落ちるようです。その垂直の動きは、下の開かれた本のページを伝って、右に進み、再びランタンに行きつき、垂直線に沿って、上に登っていく。そんな流れる視線の動きを誘うような線が隠されています。また、左上のボトルと右下のランタン、ギターの側面のカーブと開いた本のページのカーブが対比されているのも特徴的です。この作品では、単なる幾何学的な構図というだけでなく、そこには計算された動きを感じることもできるでしょう。

- 制作年

- 1920年

- サイズ

- 1000×810

- 技法

- 油彩、カンヴァス

卵のある静物Nature morte à l'oeuf

テーブルの上には、開かれた本と三角定規、重ねられた皿、水差しやワインボトル、コップなどが見えます。そして、ちょこんと卵が置かれています。ボトルや皿といった日用品は人間の手の延長であり、長い年月を経て、最も合理的で洗練された形に行きついたものでした。こうした「機械的淘汰」を経た日用品の中に潜む美を、オザンファンとル・コルビュジエは描こうとしていたのです。そこに卵という有機物を置く感覚が、オザンファンとは違うル・コルビュジエらしさでしょう。

- 制作年

- 1919年

- サイズ

- 1000×810

- 技法

- 油彩、カンヴァス

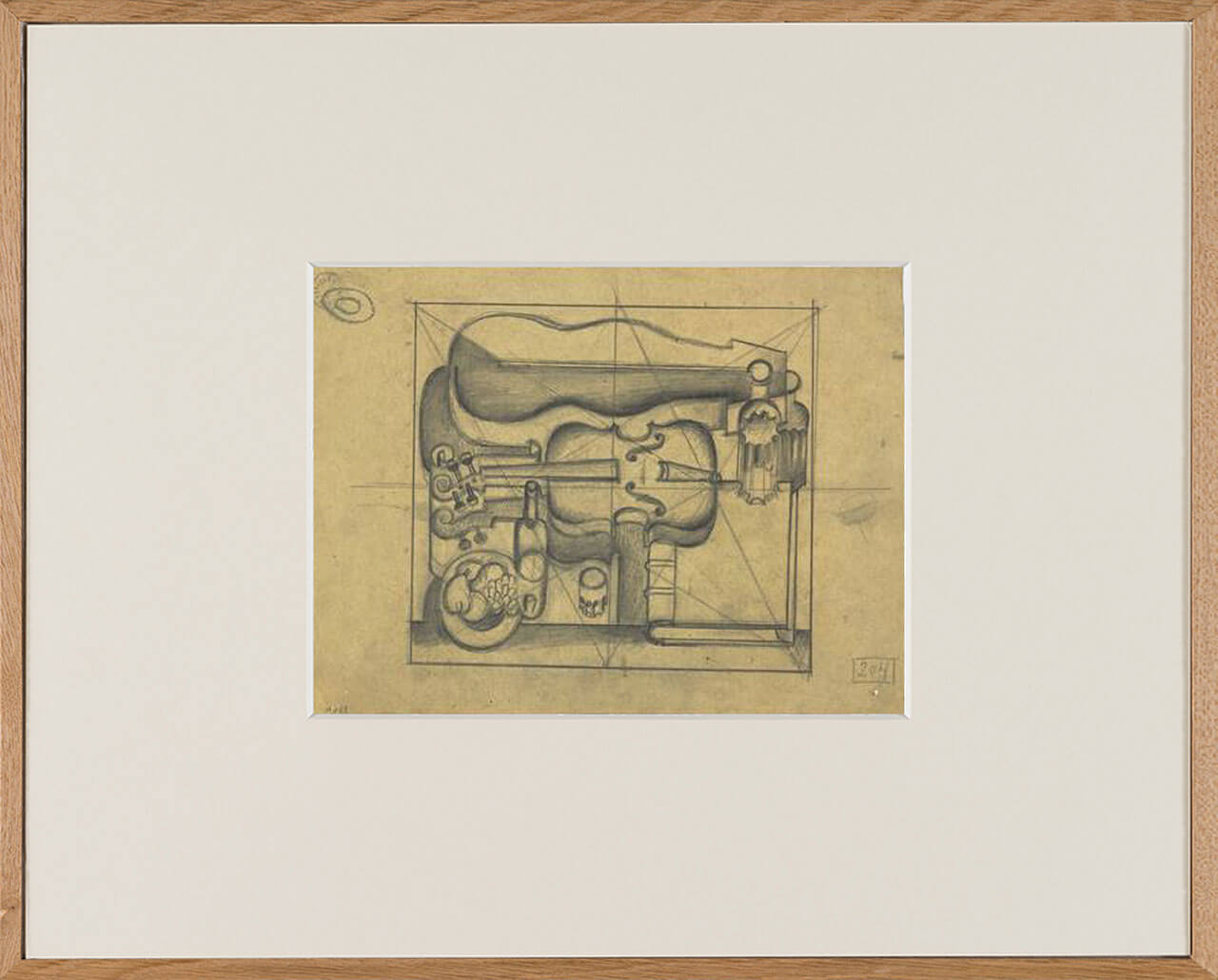

ヴァイオリンとヴァイオリンケースのための下絵Ētude pour "Violon et boîte à violon"

楽器はグラスやボトルと同様、オザンファンとル・コルビュジエが好んで描いたテーマです。楽器も音楽を奏でる目的のために究極に洗練された道具といえるでしょう。ヴァイオリンとケースのほかに、本、ボトル、コップ、果物のようなものが載った皿も描かれていますが、それらは画面の縦横を2分する直線、四隅から引かれる対角線とその平行線に従って配置されていることが分かります。この素描では、絵画の構図に幾何学的な秩序を与える手段として考案された「規整線(トラセ・レギュラトゥール)」をはっきりと描き、この線によって構成されていることを明確に示しています。

- 制作年

- 1920年

- サイズ

- 190×250

- 技法

- 鉛筆、紙

赤いヴァイオリンのある静物Nature morte au violon rouge

この時期の作品は100センチ×81センチの40号Fサイズで描かれることが多かったですが、このカンヴァスサイズを選んだのには理由がありました。人間の視覚の性質から、一目で全体を眺めることができ、画面の端を意識させない中立的な表面であること。長辺を半分(50センチ)にすると、短辺の81センチとの関係がほぼ黄金比(1:1.62)になること。また、「戦略的中心点」であるふたつの「直角の位置」を正確に定めることができることなどが、その理由でした。こうした画面のなかに、単純な形に還元された静物を描くことで、普遍的な意識に訴えかける基本的な幾何学的構成を描き出そうとしたのです。

- 制作年

- 1920年

- サイズ

- 1000×810

- 技法

- 油彩、カンヴァス

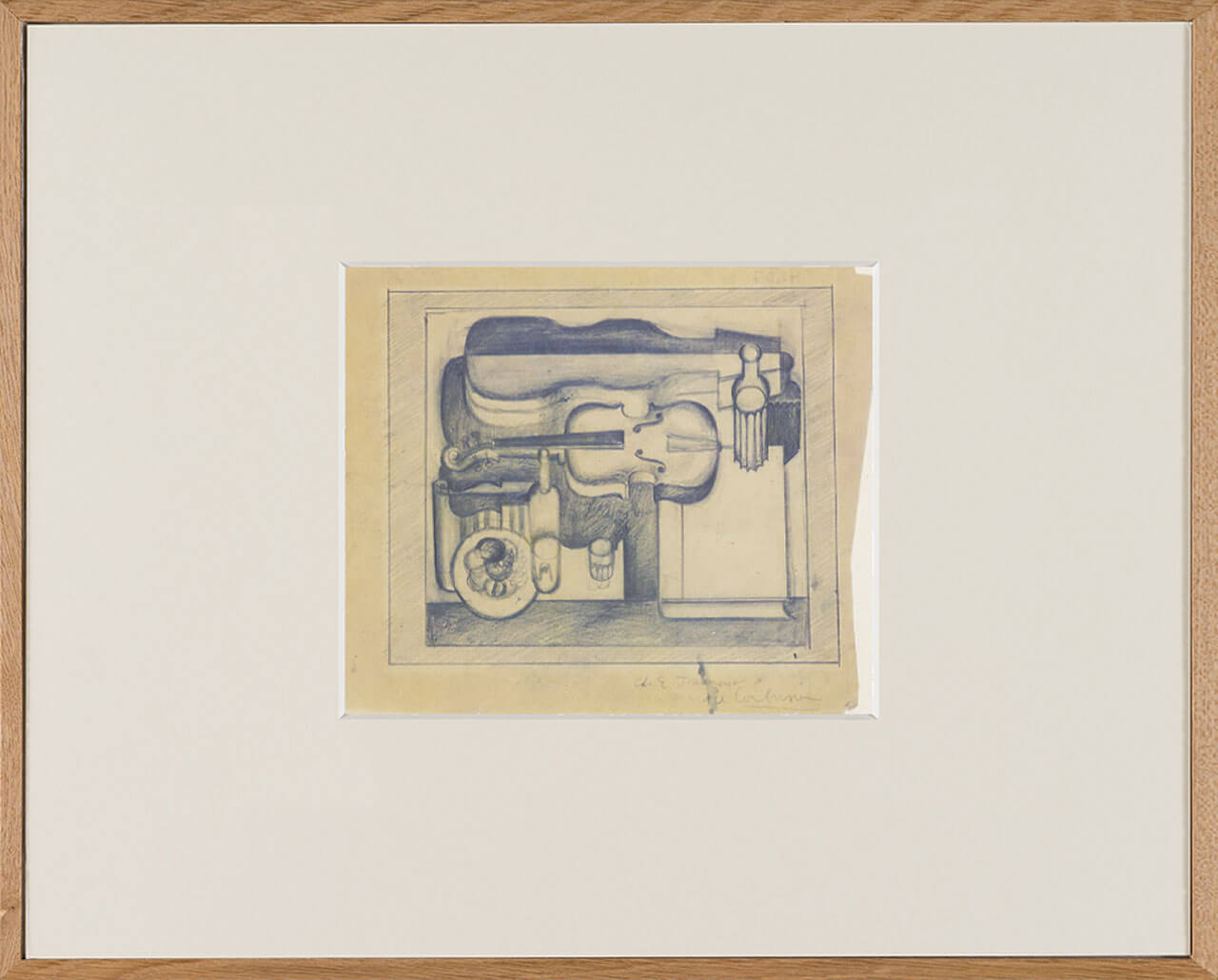

ヴァイオリンとヴァイオリンケース「知られざるコル」より

楽器はグラスやボトルと同様、オザンファンとル・コルビュジエが好んで描いたテーマです。楽器も音楽を奏でる目的のために究極に洗練された道具といえるでしょう。ヴァイオリンとケースのほかに、本、ボトル、コップ、果物のようなものが載った皿も描かれていますが、それらは画面の縦横を2分する直線、四隅から引かれる対角線とその平行線に従って配置されています。

- 制作年

- 1920年

- サイズ

- 195×220

- 技法

- 鉛筆、紙

サイフォンのある静物Nature morte au siphon

ギターやボトルやグラスなどが真ん中にギュッとまとめられて、一つの大きなまとまりとして表現されています。 今まで描いてきた作品のように、個々のオブジェを奥行きのある空間に配置しているのと違って、シルエットが重なり合うことで、立体感が薄れ、平面的でグラフィックな印象を与えています。ほぼ左右対称な構図の中で中心軸に引き寄せられた個々のオブジェは、色面によって前後関係がかろうじて分かるものの、薄い奥行きしか感じられません。集められたオブジェは、抽象的な一つの大きな複合体のように描かれています。

- 制作年

- 1921年

- サイズ

- 730×600

- 技法

- 油彩、カンヴァス

オレンジワインのボトルLa bouteille de vin orange

本作は特徴的なボトルが画面の左右に描かれています。加えてグラスやランタンのようなオブジェも見えますが、これらは画面に引かれた「規整線(トラセ・レギュラトゥール)」に従って配されています。彼はまず大まかなスケッチによって対象を描き、そこに規整線を引いて、最終的な構図を決めていました。このため、多少のズレは生じていますし、あるいは無理やりな感じがすることもあります。この手法を繰り返すうちに、次第に直観によって構図が決められるようになっていったようです。全体的に寒色系でまとめられた画面の中でワインの赤い色が目を引きます。

- 制作年

- 1922年

- サイズ

- 600×730

- 技法

- 油彩、カンヴァス

レスプリ・ヌーヴォー館の静物Nature morte du Pavillon de l'Esprit Nouveau

1925年の「アールデコ万博」にル・コルビュジエは《レスプリ・ヌーヴォー館》をつくって参加しましたが、華やかで装飾的なパビリオンが建ち並ぶ中で物議を醸しました。このパビリオンは、半分がパリの再開発計画である「ヴォワザン計画」のジオラマなどを展示したプレゼンテーションルーム、半分が新しい時代のアパルトマンの姿を見せるモデルハウスとなっていました。そのモデルハウスのリビングの壁に掛けられていたのが、この作品です。 「たくさんのオブジェのある静物」同様、多くのボトルやグラスなどが、テーブルの上に描かれ、それらは輪郭を共有するように描かれています。

- 制作年

- 1924年

- サイズ

- 810×1000

- 技法

- 油彩、カンヴァス

たくさんのオブジェのある静物Nature morte aux nombreux objets

ピュリスムの完成期の作品です。この時期の作品は、ありふれた現実の題材(食器や楽器など)から、構築的で普遍的な芸術を創造するというピュリスムの理念を実現していますが、その一方で、オブジェが極端に増え、構図が複雑になることで、明晰さや秩序といった理念からは離れ始めました。 透明感のある淡い色面だけで構成されて、個々のオブジェは隣り合い重なり合ういくつものオブジェと、色面の境界によって生まれる輪郭を共有することで、流れるような視線の動きを誘っています。この作品の出発点である「ヴァイオリンとヴァイオリンケース」のモチーフに、過去に描いたデッサンなどをずらしながら重ねていくことで、重層的な空間を創り上げています。

- 制作年

- 1923年

- サイズ

- 1140×1460

- 技法

- 油彩、カンヴァス

静物Nature morte aux nombreux objets

ル・コルビュジエは1925年にオザンファンと決別後、画風が徐々に変化し、作品の題材も変わっていきますが、「卓上の静物」は変わることなく彼のテーマの一つであり続けました。1923年の「たくさんのオブジェのある静物」はこの時点で完成していましたが、その後もほぼ同じ構図で描き直されました。それは1944年、49年、52年に手を加えられ、色を塗り重ねられて、1953年に完成しました。1923年の作品と30年後の作品を比べると、色使いの変化に驚かされます。淡く穏やかで軽やかな色彩の1923年の作品に対して、強い色がこってりと塗られています。また、線を引かず、色の違いだけでオブジェの存在を意識させていたのに対して、1953年では黒々とした輪郭線がくっきりと描かれ、グラフィック的な平面性が強調されています。ル・コルビュジエの絵画の変遷がよく分かる作品です。

- 制作年

- 1953年

- サイズ

- 1137×1456

- 技法

- 油彩、カンヴァス

水差しとコップ 空間の新しい世界Carafe et verre - New world of space

ル・コルビュジエは1925年のアールデコ博覧会の年、盟友オザンファンと決別します。それには、雑誌『レスプリ・ヌーヴォー』での力関係であったり、《ラ・ロシュ+ジャンヌレ邸》での絵画の掛け方をめぐるいざこざであったり、いくつかの要因の積み重ねがあったようです。 オザンファンと別れたル・コルビュジエの絵画は次第に変化を見せ始めます。幾何学的な整ったフォルムをしていたコップやグラスは、徐々に膨らんだり、奇妙に肩が張ったり、少しずつ実物よりも癖のある形へと変化し始めます。本作でも水差しの形はすでに膨らみ始めているのが分かります。こうした独特の曲線は、ル・コルビュジエの建築の中でも見ることができます。

- 制作年

- 1926年

- サイズ

- 1000×811

- 技法

- 油彩、カンヴァス